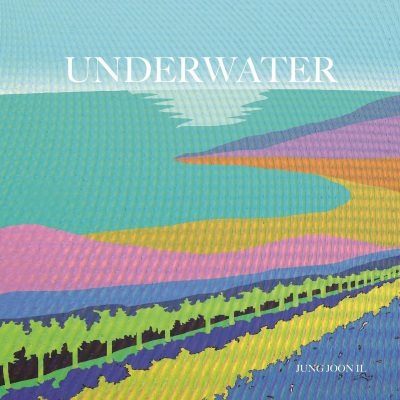

UNDERWATER

이것은 젖은 날개의 노래다. 깨진 거울이 내지르는 격렬한 비명이면서 닫힌 문이 토해내는 나직한 한숨이다. 먼 길을 떠나기 전날 밤, 정준일의 새 음반을 들었다. 불빛을 낮추고 볼륨을 높이니 어떤 이의 모습이 서서히 떠오른다. 밖으로 나갈 수 없지만 안에 머물 수도 없는 사람. 아무 것도 아니지만 플라스틱은 더더욱 아닌 사람. 아무도 묻지 않는 밤에 지친 그가 갑자기 고개를 들어 서늘하게 두 번 다그친다. 대답해 내게. 대답해 내게. 이토록 처연하고 이토록 매캐한 음악. 소금기가 진하게 묻어 있는 목소리. 영원히 끝나지 않을 것 같은 멜로디. 촛불을 끄고 갈대를 꺾고 언덕을 넘고 숲에 들어서는 순간들. 모든 슬픈 것들엔 주술적 힘이 있는 걸까. We will meet again. 우리는 다시 만날 수 있을까. 시간이 흐르면 모든 것이 괜찮아질까. 한 곡처럼 들리는 네 곡. 나는 이 아름다운 노래들의 자장에서 벗어날 수 있을까. 날이 밝으면 나는 길을 떠날 수 있을까. "우리가 창조되는 과정에 실수가 있었다네. 우리에겐 뭔가가 빠져 있는데 그게 무엇인지 꼬집어 말할 수는 없군. 그렇다고 그것을 찾아보겠다고 서로의 내장을 파헤쳐볼 수는 없지. 그것 때문에 육신을 찢어놓아서야 되겠는가. 그만두세, 우리는 가련한 연금술사이니까." (게오르크 뷔히너. '당통의 죽음') /이동진-영화평론가